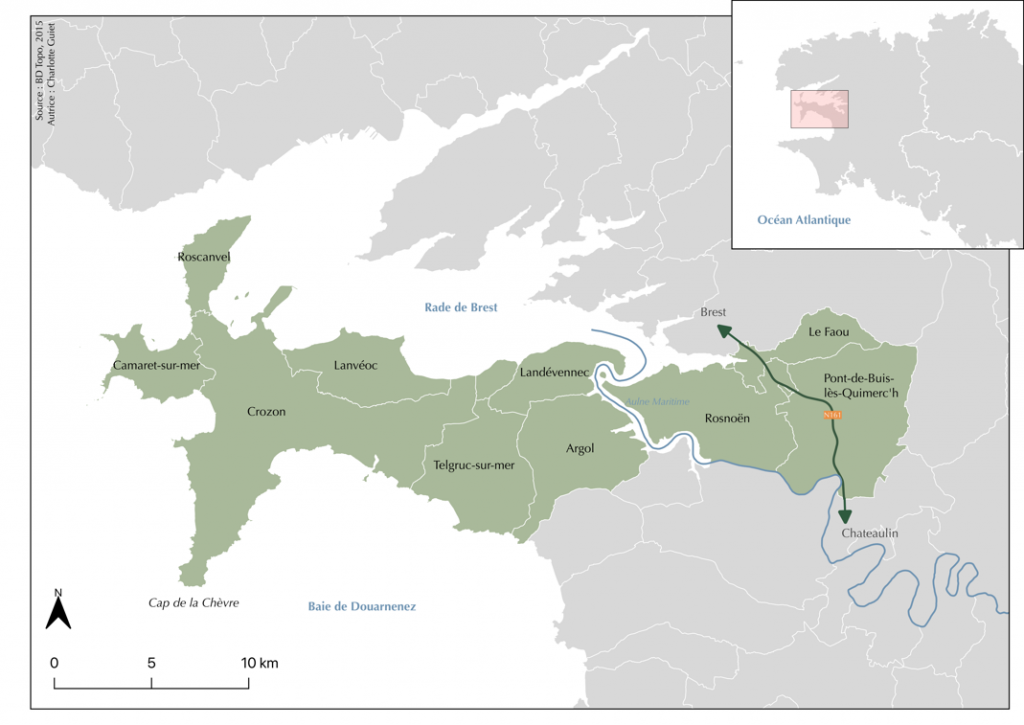

Dans le cadre du Master en géographie mention « Expertise et Gestion de l’environnement littoral » de l’Université de Bretagne Occidentale, Charlotte Guiet a réalisé un stage au sein du programme de recherche ANFRICHE. Le travail portait sur les liens entre friches agricoles et projets de relocalisation alimentaire sur la presqu’île de Crozon (Finistère).

Les deux objectifs du stage:

- Comprendre la manière dont est traitée la question foncière au sein des politiques agricoles et alimentaires, notamment via la question des terres enfrichées ;

- Documenter les appropriations contemporaines de ces espaces par les habitant.e.s vivant à proximité.

L’étude s’est déroulée sur 6 mois (mars-août 2023), période pendant laquelle Charlotte a réalisé une enquête ethnographique auprès de divers acteur.rice.s de la presqu’île de Crozon. L’enquête a permis de mettre en lumière différents points de vue portés sur les espaces enfrichés, mais également d’esquisser l’histoire agricole d’un territoire aujourd’hui marqué par son attractivité touristique. A partir du matériel qualitatif récolté (retranscriptions des entretiens et observations participantes), elle a relevé les différentes interactions sociales prenant place autour de l’objet « friche agricole », en les reliant aux dynamiques foncières passées et actuelles. En parallèle, un corpus de données cartographiques a également été constitué afin de caractériser l’évolution de l’emprise spatiale des friches littorales, ainsi que de pré-sélectionner des zones à enjeu, où les dynamiques semblaient être intéressantes par rapport aux questions de recherche et hypothèses de Charlotte. L’enquête ethnographique s’est ainsi réalisée en priorité sur deux sites, afin de caractériser plus finement leurs dynamiques locales : la presqu’île de Roscanvel et le Cap de la Chèvre.

L’approche interdisciplinaire de ce travail de recherche a été possible grâce au co-encadrement partagé entre Alix Levain, anthropologue au CNRS, Amelia Veitch, doctorante au sein du programme ANFRICHE, Françoise Vertès, agronome à l’INRAE (UMR SAS, Quimper) et Sophie Pattée, coordinatrice au CIVAM 29. Créée en 2000, l’association CIVAM 29 fait partie d’un réseau national ayant pour ambition d’accompagner le développement durable et solidaire du monde rural, promouvoir et développer une agriculture autonome économiquement viable, socialement équitable et écologiquement saine.

Projets de relocalisation alimentaire?

Différentes politiques ayant pour objectif de relocaliser l’agriculture sur la presqu’île de Crozon ont été identifiées. Le Plan Alimentaire de Territoire (PAT), introduit par la Loi d’Avenir pour l’Agriculture et la Forêt (LAAF) d’octobre 2014, invite les collectivités territoriales à se saisir des questions agricoles et alimentaires, notamment via la structuration d’un système territorialisé, passant par la consolidation des filières locales, l’installation de producteur.ices ou encore la sensibilisation des consommateur.ices à l’alimentation durable (Banzo, Corade, et Lemarié-Boutry 2019). Suite à un diagnostic réalisé en 2019, la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime (CCPCAM) a initié un PAT pour la période allant de 2020 à 2026. Ce projet est né suite à un appel à projet de la Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Bretagne (DRAAF) qui proposait de subventionner l’émergence de nouveaux PAT sur le territoire. Au même moment, le Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA) a également initié un PAT davantage axé sur l’amont de la filière agro-alimentaire, notamment sur les enjeux d’installation et transmission de fermes. L’ensemble des communes de la CCPCAM étant compris dans le périmètre du parc, les deux PAT ont été pensés et construits de manière complémentaire.

En parallèle, d’autres projets ayant également pour objectif de relocaliser l’alimentation se sont développés sur le territoire, mais ne sont pas forcément portés officiellement par une institution. Ils peuvent être accompagnés par des associations comme Terre de Liens Bretagne ou le CIVAM 29 qui œuvrent pour accompagner des projets d’installation et/ou pour préserver les terres agricoles. En parallèle de ces actions, plusieurs citoyen.ne.s et agriculteur.rice.s ont le souhait d’amorcer une véritable transition dans les pratiques agricoles et alimentaires de la presqu’île.

Quelques résultats du travail de recherche

Déprise agricole et mitage de l’espace rural

Dès le XVIème siècle, le modèle de polyculture-élevage est dominant sur le territoire presqu’îlien. Il permet à la plupart des foyers de subvenir à leurs besoins alimentaires. Le métayage est largement répandu : les paysan.nes louent la terre aux seigneurs jusqu’à la Révolution française, puis plus tard à des propriétaires privés. Ce système semblait être particulièrement précaire en presqu’île de Crozon et n’offrait pas des conditions de vie très enviables. Dans l’ouest du territoire en particulier, le déclin de l’activité agricole va s’initier plus rapidement qu’ailleurs (fin du 19ième siècle), notamment du fait de l’existence d’un corps de métier plus attractif situé de l’autre côté de la rade de Brest : La Marine nationale. D’autre part, l’isolement géographique auquel est soumis le territoire apparaît comme l’un des freins principaux aux tentatives de modernisation agricole, notamment pour les opérations de remembrement.

La disparition des familles paysannes a eu de nombreux effets sur la structuration du foncier. Au fil des successions, les hameaux se désertifient tandis que les terres sont sub-divisées et séparées du corps de ferme. Cela entraîne le mitage de l’espace rural, où le foncier est décorrélé d’un bâti souvent repris par des tiers, et qui perd ainsi son usage agricole. Dans certains cas, les terres sont cédées dans la famille ou servent à l’agrandissement d’une autre ferme tandis qu’une partie du bâti, la grange ou le penty qui était avant la maison principale de l’exploitation, est revendue à des non-agriculteur.rices.

Modalités d’accès à la terre

L’accessibilité au foncier agricole sur la presqu’île de Crozon est, depuis le début des années 2000, limitée sur de nombreux aspects, et apparaît, selon les institutions locales, comme étant l’une des principales problématiques s’opposant au maintien d’une activité agricole sur le territoire. En se basant sur différents témoignages, Charlotte Guiet a relevé trois freins majeurs (parfois interdépendants) à l’installation ou à la pérennisation d’exploitations agricoles :

- Des contraintes urbanistiques liées à l’application de la Loi littoral. Dans cette dernière, des règles d’aménagement sont appliquées de manière différenciée en fonction des délimitations définies par la loi. Par exemple, dans les espaces proches du rivage, présents en majorité sur l’ouest de la presqu’île, aucune construction n’est autorisée, ce qui peut empêcher un.e agriculteur.rice de faire une zone de stockage ou un abri pour ses animaux. La problématique du bâti sur cette zone littorale est centrale ici.

- La politique foncière menée par le Conservatoire du littoral, ayant pour objectif principal la protection du patrimoine paysager et naturel du littoral français. Dans l’ouest de la presqu’île de Crozon, ce dernier a acquis de nombreuses parcelles dont la plupart correspondent à des terres anciennement cultivées. Lorsqu’un terrain est mis en vente dans le périmètre d’intervention du Conservatoire, ce dernier peut exercer son droit de préemption, c’est-à-dire qu’il est prioritaire sur l’achat. Cette politique est fortement décriée par une partie de la population locale, se sentant dépossédée de leurs terres, et n’appréciant pas le fait que celles-ci soient ainsi figées (autrement dit laissées en friche) pour toujours. En effet, même si certains terrains du Conservatoire sont fauchés et/ou pâturés par certains animaux (principalement des chevaux), l’installation d’une activité agricole n’est pas prioritaire ni favorisée.

- L’articulation des différents régimes de propriété. De nombreux habitant.e.s de la presqu’île ont soulevé l’effet bloquant que peut constituer la propriété privée sur l’accès à la terre. En effet, le territoire possède un foncier particulièrement morcelé dont a hérité successivement plusieurs générations. Aujourd’hui, certain.e.s propriétaires n’habitent plus dans la région, et ne sont parfois pas au courant qu’un « bout de terrain » leur appartient. Pour les porteur.euse.s de projets ou agriculteur.rice.s en place à la recherche de foncier, il est ainsi difficile d’entrer en contact avec ces propriétaires, qui parfois refusent que leur terrain soit utilisé, même à des fins agricoles. Il s’agit souvent d’une peur liée à la dépossession, elle-même découlant d’un fort attachement à la terre, et notamment au souvenir d’une époque où elle était exploitée d’une certaine manière. Certain.e.s ne sont pas confortables à l’idée de s’engager avec un.e agriculteur.rice, et perçoivent le bail rural comme trop contraignant.

La diversité des appropriations contemporaines de la friche agricole

Quels regards portent les habitant.e.s de la presqu’île sur les espaces enfrichés qui se développent dans leur lieu de vie? Les photographies suivantes témoignent de la diversité des usages formels et informels identifiés en presqu’île de Crozon. A travers ces différentes pratiques, Charlotte Guiet a observé une certaine hiérarchisation de la valeur des espaces enfrichés, celle-ci variant en fonction des visions associées à ces usages. Finalement, les friches littorales semblent à la fois s’être ancrées concrètement dans le paysage presqu’îlien mais aussi plus discrètement dans les imaginaires et les pratiques des habitant.e.s évoluant sur le territoire. Ces milieux ne sont pas juste les témoins d’une forte déprise agricole, ou les conséquences d’une perte de maîtrise de l’espace, ils sont, dans leur état actuel valorisés et perçus comme valorisables. Ce sont des lieux supports, où prennent place de multiples interactions sociales et écologiques, et où la nature n’est plus seulement un décor, mais devient un intervenant auquel on accorde une place, une raison de subsister.

Certains usages observés sur ces friches, notamment des pratiques nourricières, peuvent être considérés comme des projets de relocalisation alimentaire « par le bas ». En effet, plusieurs personnes rencontrées utilisent ou souhaitent utiliser des espaces enfrichés comme support de production alimentaire, notamment à l’échelle du foyer familial. Ces quelques démarches, aussi discrètes soient-elles, n’en sont pas moins intéressantes et illustrent un lien particulier à la terre entretenu par les usager.ère.s, ayant une dimension plus affective. Cela permet à Charlotte de montrer que la relocalisation alimentaire n’est pas seulement un projet politique porté par des institutions, mais s’incarne aussi dans ce genre d’initiatives locales qui se déploient en dehors des institutions (ce qu’elle appelle « la relocalisation alimentaire par le bas »).

« Reconquête » agricole des friches?

Les friches sont des milieux qui hébergent une diversité d’usages. Ainsi, leur disponibilité en tant que ressource pour des projets de relocalisation alimentaire n’est pas une évidence. A ce sujet, le CIVAM 29 a mené plusieurs démarches de réflexion sur la valorisation des végétations dites « semi-naturelles » par l’activité pastorale, notamment via l’autoformation entre paysan.ne.s concernés. D’après leur travail, les friches pourraient constituer le support d’une activité agricole pastorale, à condition de créer une valeur ajoutée, via l’économie de charges (par exemple en utilisant le pâturage sur certaines parcelles au lieu d’avoir recours à la mécanisation), la transformation de produits à la ferme et la vente directe. Au-delà de l’aspect économique, la végétation spontanée et ligneuse est considérée par les éleveur.euses du CIVAM 29 comme ayant une valeur dans la constitution alimentaire des animaux. Certains outils développés dans le cadre des activités pastorales (traditionnellement utilisés en milieu de montagne) pourraient finalement être adaptés aux espaces enfrichés du Finistère, notamment pour faciliter l’accès à ce foncier. Parmi eux, on trouve notamment la loi pastorale (1972) qui a introduit les Associations Foncières Pastorales (AFP), des dispositifs qui ont permis, entre autres, de regrouper du foncier privé souvent inaccessible, pour les mêmes raisons que celles identifiées en presqu’île de Crozon (morcellement, indivisions, absentéisme). Elles constituent ainsi des entités foncières cohérentes pour des projets d’installation, et permettent de faciliter les échanges de parcelles entre les éleveur.euse.s.

Pour aller plus loin

Consulter et télécharger le mémoire de Charlotte Guiet

Visualiser et télécharger le poster associé au mémoire: